序章(プロローグ) なぜ、いま「人生の構造」を問い直すのか

21世紀の若者は、かつてのどの世代とも異なる出発点に立たされている。

生まれた瞬間から、自分の人生の「初期設定」を可視化される時代。家庭環境、学歴、才能、経済格差それらがどう未来を左右するかを、インターネットとSNSが容易に比較可能にしてしまった。

「自分は何者なのか」

この問いは、かつては社会に出てから模索するものだった。

しかし現代では、社会に出る前にすでに「自分の限界」が見えてしまう。希望よりも先に、絶望を知るのである。

では、この時代において「人生をどう生きるべきか」。

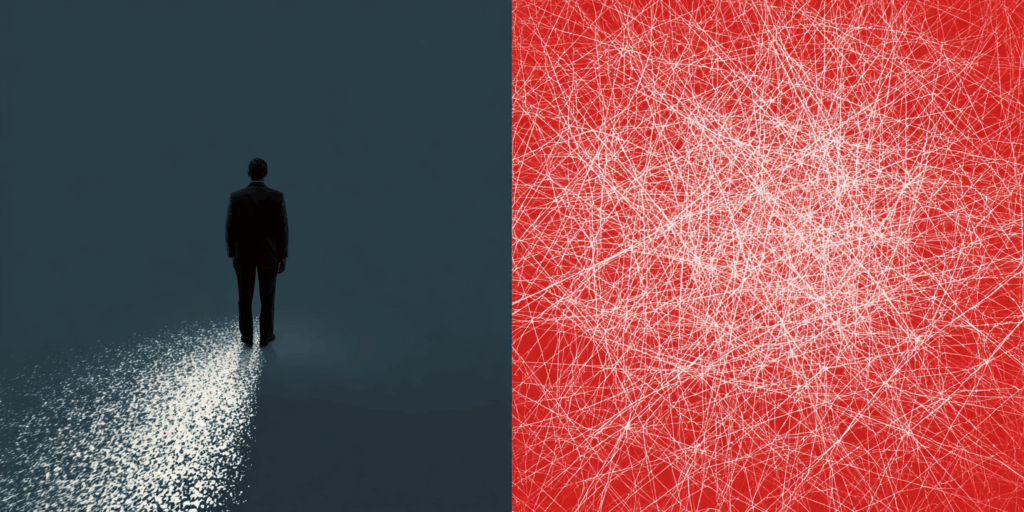

この問いに答えるためには、従来の人生観「探す → 見つかる」という冒険型モデルを一度手放さねばならない。

現代特有の逆転現象、すなわち「見つかる → 探す」という構造を理解することが不可欠である。

本書の目的は、この大きなパラダイムシフトを描き出し、読者に「選択の主体性」という新しい人生の武器を提供することである。

人生が設計図のようにあらかじめ与えられる時代だからこそ、その設計図をどう破り、どう書き換えるかそこにこそ希望が宿るのだ。

第1章 絶望から始まる時代 ― 情報社会における人生観の転換

1 人生の出発点が変わった

21世紀を生きる若者は、歴史上かつてないほど自分の「初期設定」を早期に自覚させられている。

生まれた国、家庭環境、経済力、学歴、そして才能、これらは従来「運命」と呼ばれてきた。しかし現代ではそれが、統計とアルゴリズムの言語に翻訳され、あたかも「未来予測シート」として目の前に突きつけられるのだ。

SNSを開けば、同年代の成功者が「最短経路」を歩んでいく姿が可視化される。逆に、失敗者や脱落者の人生もタイムラインに並び、無数の比較対象となる。検索エンジンに「この大学」「この年収」と入力すれば、そこから進むキャリアのシミュレーション結果が即座に提示される。希望や偶然の余地は削られ、「統計的にありふれた未来」が既定路線のように突きつけられる。

こうして若者は、まだ社会に出る前から「人生の枠組み」と「限界」を透視してしまう。

かつて人生は「探す → 見つかる」という冒険型モデルで語られてきた。ところがいまやその順序は逆転し、「見つかる → 探す」になっている。

すなわち、最初に絶望を発見し、それを埋め合わせるために生きるという構造だ。

これは心理的にも重大な変化をもたらす。スタート地点から希望が霞み、代わりに「欠損感」が人生の中心に据えられる。人は「自分には何が欠けているのか」という問いを背負い、その穴を埋める旅に駆り立てられる。成功者の真似をしても満たされず、統計の罠から逃れようとしても再び数値に絡め取られる。若者の絶望とは、この「未来を先取りしてしまう知性」と「それを上書きできない社会構造」の二重性から生まれるのだ。

だが、ここにこそ問い直すべき視座がある。

「人生は初期設定の延長ではない。むしろ、それをいかに裏切るかにこそ本質がある」。

本書は、そのための新しい「人生の構造」を提示する試みである。

2 かつての人生 ― 未知からの統合

しかし、かつてはまったく逆であった。

江戸の農民の子は「農業を継ぐ」という初期設定を背負っていたものの、その中身、どの作物を育てるのか、凶作の年にどう生き延びるのかは、日々の経験と共同体の知恵から学ぶしかなかった。与えられた環境の中で「未知」を掘り起こし、生き方を自ら構築していったのである。

明治期の工場労働者も同じだ。最初から「自分の限界」を知っていたわけではない。蒸気機関の熱気に包まれ、金属を打ち、失敗を繰り返すなかで、己の適性を発見していった。限界とはあらかじめ可視化されるものではなく、「汗」と「摩耗」と「挫折」の中で初めて輪郭を現すものだった。

近代のサラリーマンも例外ではない。就職先を選ぶとき、今のように「平均年収ランキング」や「離職率データ」をスマートフォンで検索することはできなかった。だからこそ選択は半ば賭けであり、人生は「試行錯誤による発見」の連続だった。そこで人は「外部データ」ではなく、自らの行動と失敗の蓄積からキャリアを描き直していった。

この時代の人生観は、「分解された自分を統合する過程」である。バラバラの経験や偶然の出会いをつなぎ合わせ、一つの「物語」として自分を統合していく。順序でいえば「探す → 見つかる」。未知から答えを掘り出す冒険型の構造だった。

つまり、かつての人生は「統合の旅」であったのに対し、現代の人生は「分解の旅」である。

過去の人間は答えを後から獲得した。現代人は先に答えを知り、そこから逆算して生きざるを得ない。

この逆転こそが、21世紀を生きる我々の宿命であり、同時に最大の罠なのである。

3 現代の人生 ― 既知からの分解

一方、現代の若者は「統合された自分」を先に与えられる。

家庭の収入、親の学歴、SNSにおける立ち位置、これらが早々に「未来の座標」を規定してしまう。高校生の段階で「自分の選べる進路の上限」を理解し、大学生の時点で「就職市場における自分のランク」を自覚する。まだ社会に出てもいないのに、すでに「答え」を突きつけられているのだ。

だが、この「統合された像」は精緻なシミュレーションではない。むしろ粗雑であり、しばしば過剰である。

「地方出身だから不利」

「有名大学に入れなかったからキャリアの上限が決まった」

「一度の失敗で人生は閉ざされる」

こうした“レッテル的な答え”が、まるで初期設定のように組み込まれてしまう。言い換えれば、若者は「仮想的な統合像」を先に受け取り、それを「自分の本質」と誤認させられるのだ。

結果として、人生のプロセスは逆転する。人はこの粗雑な像を解体し、修正し、再編集することを迫られる。つまり、現代の人生は「統合された自分を分解する過程」であり、順序は「見つかる → 探す」へと転換している。

この逆転は、単なる時代の特徴ではない。希望と絶望の時間軸そのものを反転させる。

過去の人間は、無数の試行錯誤の果てに「自分の限界」を見つけ、その上で希望を編んだ。

現代の人間は、スタート地点で「限界」を見せられ、そこから希望を奪還しなければならない。

この構造を理解しない限り、現代の若者は「答えの呪縛」から抜け出せない。むしろここにこそ、我々が取り組むべき新しい人生論の核心があるのだ。

4 デジタル社会が生んだ「過剰な既知」

この変化を決定づけたのは、他でもないデジタル社会である。

SNSの比較圧力。

インスタグラムには、同年代が海外を旅し、スタートアップを立ち上げ、表彰台に立つ姿が溢れる。X(旧Twitter)には、若手投資家やエンジニアが「勝ち組」として日々可視化され、数値化された承認がタイムラインを流れる。人は他者と比較せずにいられない構造に閉じ込められる。

検索による答えの氾濫。

Googleに「就職 おすすめ」と打ち込めば、無数のランキングやキャリアマップが提示される。平均年収、離職率、就職偏差値、人生の選択肢が「数値化された答え」として並べられる。そこに「偶然」や「未知」を織り込む余地は小さい。

AIによる未来のシミュレーション。

進学や職業選択でさえ「AI診断」によって、統計的にもっともらしいシナリオが提示される。まるで人生は「確率的シミュレーションゲーム」と化し、未来は演算の結果として与えられる。

こうして現代の人生は、「過剰な既知」と「過少な未知」に覆われる。

冒険の余地は急速に縮小し、もはや人生の営みは「比較と選別」そのものになった。

昔の人生が「白地図に航路を描く」冒険だったとすれば、現代は「詳細な地図を先に渡され、それを書き換える」作業である。そこには浪漫よりも修正作業の苦さが漂う。

5 ConnectingからChoosingへ

スティーブ・ジョブズは「Connecting the Dots(点と点をつなぐ)」という有名な言葉を残した。

振り返ってみれば、ばらばらの経験は一本の線でつながり、人生に意味を与えているという人生観だ。20世紀的な「冒険から発見へ」という構造を象徴する言葉である。

だが、21世紀の現代においては状況が一変した。点はすでに無数に可視化されているのだ。SNSには同年代の成功と失敗の点が散りばめられ、検索すれば職業・収入・ライフスタイルといった点が体系化されて並ぶ。AIは未来の点までも「予測」として提示してくる。人はもはや「点が見つからない」状況には置かれていない。むしろ「点が多すぎる」状況に圧倒されている。

だからこそ、いま必要なのは「Connecting」ではなく 「Choosing the Dots(点を選ぶ)」 である。

無数に提示された点の中から、どれを拾い、どれを捨てるか。

その選択こそが人生の質を決定する。

偶然の出会いに意味を託すのではなく、情報過多の中で点を主体的に編集し直す。

「どの点を切り捨てるか」という否定の勇気こそが、人生の輪郭を形づくるのだ。

6 「探す」と「見つかる」の逆転

この変化を端的に表すなら、こう言える。

「探す → 見つかる」が「見つかる → 探す」へと反転した

これが21世紀の人生構造である。

かつての人生は、答えを持たずに社会へ飛び込み、試行錯誤と失敗の積み重ねの果てに「答え」を見つけるプロセスだった。模索の中に偶然があり、偶然の中から発見が生まれた。人生は「未知を切り拓く旅」だったのだ。

だが現代は違う。出発点で「答えらしきもの」が与えられる。

統計やランキング、SNSやAI診断、それらが用意する「不完全な答え」を背負わされ、そこから修正と再編集の旅が始まる。

この旅は、もはや「地図を信じる旅」ではない。

「地図を書き換える旅」である。

精緻に描かれた地図は、一見すると安心を与える。だが、それは必ずしも自分の人生に適合していない。だからこそ人は、その地図を疑い、消しゴムをかけ、赤線を引き、まったく異なる航路を描き直さねばならない。

人生の主体性とは、与えられた地図をどれだけ書き換えられるかにかかっている。